|

|

|

| 画像2 岩場のマメヅタ等を足場にして細い針金状の根でぶら下がり、宙吊り状態で生育している株もある。撮影:(2006.2.5 宮崎市) |

|

画像3 遠くに海が望める林道北向き斜面、直角に切り立った崖地に、ススキなどと一緒に群生している。撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

|

|

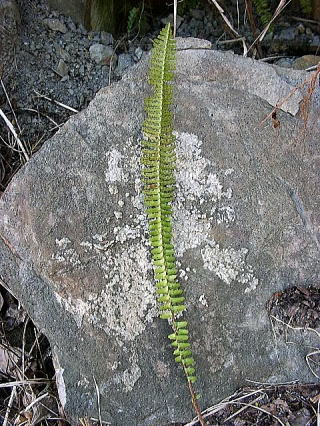

| 画像4 葉は直立する線状の長楕円形、長いのは1m近くなるが、これは約68cmで、羽片の数は65対ほどある。撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

画像5 葉の下面、羽片のない下部の葉柄は7〜8cmで、胞子のう群は羽片のある部分の上半部ほどにつく。撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

|

|

画像6 羽片の下面、羽片は長さ355cmほどで整然と胞子のう群が並ぶ。

撮影:(2006.2.5 宮崎市) |

|

画像7 新葉が開き始めた様子、若い葉柄の鱗片は柔らかい淡褐色。

撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

|

|

| 画像8 羽片基部の上部は耳状に尖り、葉縁には浅い鋸歯がある。撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

画像9 羽片の葉脈先端は、辺縁から僅か内側の水孔につながる。撮影:(2006.2.5 宮崎市) |

|

|

|

画像10 葉下面の羽片基部耳垂は広く張り出して鱗片のある葉軸を覆っている。

撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

画像11 胞子のう群は羽軸と葉縁との中間に並んでつき、包膜は褐色の腎形。

撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

|

|

画像12 株を岩から少し引っ張って動かし、

玉(貯水根)を見やすくした。

撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

画像13 針金状の根についた貯水根は扁球形で、直径1.3ミリほど。

撮影:(2006.24 宮崎市) |

|

|

|

画像14 玉を半分ちぎって両指で圧縮すると、水分が出てくる。齧ってみるとざらざらと無味無臭で砂を噛む歯ざわりで、少しえぐみがある。

撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

画像15 玉をナイフで切断すると、中に根が入りこんでいるのが見える。水分と養分を貯めていると書いた本もあるが、水を含む砂のように見える。撮影:(2006.2.5

宮崎市) |

|

|

|

| 画像16 葉柄の鱗片は狭皮針形で褐色、圧着しへばりついている感じ。羽軸にも褐色の鱗片が目だつ。撮影:(2006.2.4 宮崎市) |

|

画像17 宮崎では普通のフェニックスの風景。幹上部に膨らんで残った剪定後の葉柄基部の隙間に群生している。撮影:(2006.2.5 宮崎市) |