|

|

|

| 画像2 ヤッコさんの両手から下が花茎、首から上が花で、首もとを少し残して頭からスッポリと僧帽状になったオシベ筒を被った雄花期の、まだきれいな新しい花。

花は高さ3cmほど、オシベ筒は長さが約1.7cm、直径で約1cm、鱗片葉の広げた両手の幅は2.3cmほどあった。 |

|

画像3 雄花期の終了時期が近くなった花で、頭の周囲に鉢巻きのように巻いた葯帯に花粉があるが 、帯も萎びてかなり傷んだ状態。

雌花期に備えて両手のように見える鱗片葉はすでに葉腋に蜜を貯める準備ができている。

右奥に雌花期の花が見える。 |

|

|

|

| 画像4 オシベ筒がスッポリと抜け落ちて、橋の欄干等の擬宝珠状になった柱頭を露出させた雌花期を迎えたばかりの花で、鱗片葉の蜜を貯める葉腋が見える。 |

|

画像5 鱗片葉の葉腋に溜まった蜜が光って見える。嘗めてみたが、水とは違うが甘みを感じるほどではなかった。撮影時には小さなアリが数多くいたが受粉に貢献しているのかも知れない。 |

|

|

|

画像6 手前に抜け落ちたオシベ筒が見える。

開花した時の柱頭や花茎は乳白色だが古くなると色が段々褐色を帯びてくる。 |

|

画像7 寄主根から盛り上がった蕾の原基ではないかと思われるが、もう枯死していそうな感じ。 |

|

|

|

画像8 落ち葉の間に見える雌花期の花。

高さは2~3cm、画像9はまた別のシイノキの下で掘り起こした花で、地中部を加えても高さは大体5cm前後ある。 |

|

画像9 地面の葉、土を掘ったヤッコソウ全形。

茎には鱗片状の葉が交互直角に対生するが、北限の徳島県のものは3対、南限の沖縄県のものは8対出るそうだが、ここでは6対出ている。 |

|

|

説明

ヤッコソウは椎の木(スダジイ、ツブラジイ)の根に寄生する多年草で、栄養体は完全に根の中で生活しており、11月になると花だけが根の外に出てくる。ヤッコソウ属は世界に6種あるそうだが、ヤッコソウ1種だけが日本にだけある。

根の中で葉ができて、開花するとその部分の栄養体は死ぬので寿命は3年ぐらいだが、無性的に繁殖するので、最初に寄生した点を中心に網目状に広がった寄生系全体は普通15年ぐらいの寿命があるらしい。

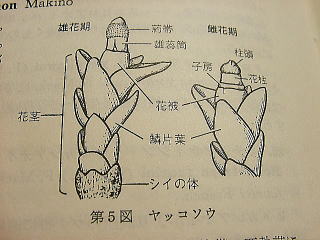

画像10の雄花期で、葯帯のついた雄蘂筒が首まで被る帽子状になっており、花が盛期を迎えると花被の下の子房が伸び出すので、雄蘂筒が上に押し上げられる結果、下の接続部が切れてスッポリと帽子が抜け落ち、その下に隠れていた雌花期の花が出てくる仕組みになっている。 |

画像10 日本の野生植物 草本Ⅱ離弁花類

(平凡社1982年)の110ページ描図を写した。

左が開花した時の雄花期の花で、雄蕊筒が抜け落ちると、右の雌花期の花が顔を出す。

画像7はシイの体も途中で固まったもの? |

|

|

|

|

| 画像10 葯対の周囲が見えやすくなっている後期の雄生期の花。 |

|

画像11 左の花の別角度の画像。 |

|

|

|

| 画像12 雄生期の末期の花で葯帯が緩んできている。 |

|

|

|